3D対戦格闘ゲームとしての『鉄拳』シリーズ

3D対戦格闘ゲームとしての『鉄拳』シリーズ

『鉄拳』シリーズは、1994年12月に稼働した業務用ゲーム『鉄拳』を皮切りに、現在は家庭用ゲームを中心に展開を行う3D対戦格闘ゲーム。2017年8月には「最も長く続く3D対戦格闘ビデオゲームシリーズ(21年179日)」、「最も長く続くビデオゲームの物語(20年99日)」としてギネス世界記録に認定され、2024年で誕生30周年を迎えます。

『鉄拳』シリーズは、1994年12月に稼働した業務用ゲーム『鉄拳』を皮切りに、現在は家庭用ゲームを中心に展開を行う3D対戦格闘ゲーム。2017年8月には「最も長く続く3D対戦格闘ビデオゲームシリーズ(21年179日)」、「最も長く続くビデオゲームの物語(20年99日)」としてギネス世界記録に認定され、2024年で誕生30周年を迎えます。

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

1994年の業務用ゲームでの稼働を起源とする『鉄拳』シリーズは、2024年12月に30周年を迎えます。2017年には「最も長く続く3D格闘ビデオゲームシリーズ」、「最も長く続くビデオゲームの物語」としてギネス世界記録にも認定されましたが、過去から数多くの3D対戦格闘ゲームが世に誕生してきた中で、長きにわたって新作を創り続けてきた結果、3D対戦格闘ゲームを代表するタイトルに成長しました。

これは、30年の歴史の中で、『鉄拳』シリーズがテクノロジードリブンで進化を遂げてきたことや、ゲーム業界のビジネスモデルの変革に対応し続けてきたこと、さらには徹底したファン、コミュニティ起点のマーケティング手法を採用し続けてきたこと、などに起因しています。長年継続して蓄積してきたノウハウを持つ私たちは、業界内で存在感を十分に発揮できる歴史ある自社IPを優位に展開することができています。

『鉄拳』シリーズは、1994年12月に稼働した業務用ゲーム『鉄拳』を皮切りに、現在は家庭用ゲームを中心に展開を行う3D対戦格闘ゲーム。2017年8月には「最も長く続く3D対戦格闘ビデオゲームシリーズ(21年179日)」、「最も長く続くビデオゲームの物語(20年99日)」としてギネス世界記録に認定され、2024年で誕生30周年を迎えます。

『鉄拳』シリーズは、1994年12月に稼働した業務用ゲーム『鉄拳』を皮切りに、現在は家庭用ゲームを中心に展開を行う3D対戦格闘ゲーム。2017年8月には「最も長く続く3D対戦格闘ビデオゲームシリーズ(21年179日)」、「最も長く続くビデオゲームの物語(20年99日)」としてギネス世界記録に認定され、2024年で誕生30周年を迎えます。TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

新作『鉄拳8』の反響

新作『鉄拳8』の反響

2024年1月に発売した最新作『鉄拳8』は、前作の業務用版『鉄拳7』からは約9年ぶり、家庭用版からは約6年半ぶりとなるシリーズ完全新作です。発売初日に世界累計出荷本数が100万本、1か月で200万本を突破し、前作『鉄拳7』の同時期と比較すると販売数・売上ともに大きく上回るスタートとなりました。これは(株)バンダイナムコスタジオが開発したプロダクトのクオリティが高く評価されたことはもちろん、ナンバリングタイトルとしては初めて業務用展開を経ずに世界同時で家庭用版展開を行ったことにより、新規ファンの参入ハードルが下がったことも一因だと分析しています。今後も引き続き、様々な施策を通じて新規ファンと過去シリーズの購入ファンを獲得し、販売ペースを加速させていきたいと考えています。

前作『鉄拳7』は、無料アップデートやダウンロードコンテンツなどの継続的な提供によるゲームのGaaS(Games as a Service)の一般化や、ゲームプレイの配信文化とeスポーツの広がりによるプレイヤー以外の視聴者・観戦者の増加、COVID-19の流行による家庭用ゲーム需要の増加といった外部要因の変化に対応した結果、売上が発売当初の予想を大きく上回り続けました。これを踏まえ『鉄拳8』では、長く深く遊んでいただけることを前提としたプロダクト設計を行い、発売から長期間の運営を見据えた運営体制を構築しました。『鉄拳7』から本格化したeスポーツ展開をさらに進化させ、コアファンの囲い込みと視聴層の新規獲得を進めるとともに、音楽やライセンス事業などゲーム事業にとどまらない展開を通じて、オンラインとオフラインの両面からIPの経済圏を拡大させる施策を本格化しています。

長く深く続くIPとしての『鉄拳』(ブランディングの転換点とファンマーケティング)

長く深く続くIPとしての『鉄拳』(ブランディングの転換点とファンマーケティング)

『鉄拳』シリーズが30年にわたって新作を創り続け、支持されてきた要因は、ゲームそのものの完成度に加え、継続して実施してきた独自のブランディング、およびファンマーケティングによるものです。

ブランディングの変遷において転換点となったのは、市場において1990年代に始まった業務用ビジネスから家庭用ビジネスへの移行でした。当時日本では、業務用ゲームで人気が出たタイトルを家庭用に移植することが当たり前でしたが、『鉄拳』の開発メンバーは海外視察などを通して、欧米地域を中心に年々業務用ゲームの文化が縮小し、ビジネスモデルの変遷が起きている事実を認識していました。そして『鉄拳』はアミューズメント施設だけでなく家庭でも繰り返し遊ばれる時代へ移りゆくことを見越し、家庭用ゲームタイトルならではの新しい体験価値の提供に試行錯誤したことが、今に至る『鉄拳』のスタイルにつながっています。例えば、登場キャラクターそれぞれにナラティブなバックグラウンドを持たせることにより、キャラクターそのものを好きになってもらうこと、そしてそれらのキャラクターを用いてプレイできる対人戦モード以外のストーリーモードやミニゲームの要素を加えること。この2点は家庭用ゲーム機に移行したことにより生まれたアイデアであり、新たなファン層の拡大につながりました。ゲームの在り方はビジネスモデルやプラットフォームの変化といった時代の変遷に沿って変化してきましたが、『鉄拳』のDNAに刻まれた「プレイヤーと観戦者が一体となって楽しむ」という本質的な面白さは変えずに、常にユーザー起点でゲームの設計を見直してきたからこそ、ここまで長く支持されるIPとなっているのだと思います。

『鉄拳』シリーズのマーケティングにおいて最も大切にしてきたことは、常にファンの声に耳を傾け、密度の高い情報を集めることです。『鉄拳』が遊ばれている世界各地の“場”に自ら足を運ぶことで、遊ばれ方、ファンの年齢層、リアルな反応、熱量やニーズの変化といった生の情報を1つずつ吸収し、開発やマーケティングの戦略に落とし込んできました。まだSNSという言葉すら存在しなかった時代であっても、インターネットの掲示板でファンと直接コミュニケーションをとり、賛否両論を直に受け止めることで、使命感を持って開発に反映することができました。こうしたファンマーケティングを地道に30年間続けてきたことで、ファンとの密度の高いつながりが築かれ、『鉄拳』シリーズは長きにわたってファンに支えられるIPとしてその存在が確立したと考えています。

海外売上比率95%を超える人気の理由

海外売上比率95%を超える人気の理由

前作『鉄拳7』は、売上の95%以上を海外が占めていますが、シリーズの海外人気は前作から始まったことではありません。『鉄拳』や『鉄拳2』が発売された1995年頃から家庭用ゲームタイトルにおける海外売上比率がすでに半数以上を占めていたため、当時としては多額な費用をかけて世界各地でマーケティング調査を実施し、地域ごとの細かなニーズを把握し、開発・ブランディングに反映してきました。また、先述の通り業務用ゲームの需要の変化を予測し世界各地へのローカライズを含め家庭用ゲームを主体とした展開への移行をはかるため、いち早く海外人材の獲得に動きました。業務用と家庭用の統括部署が同じだったので、IPの全体戦略が描きやすかったことも、『鉄拳』のグローバルなブランド拡大に寄与しました。

今後、より多くの人に『鉄拳』シリーズを手に取ってもらうためには、全体戦略を各地域のスタッフに正確に伝達し、現地の裁量でそれぞれの特性に合った戦術に落とし込んで確度高く実行できる体制構築が重要です。

eスポーツと『鉄拳』シリーズの高い親和性

eスポーツと『鉄拳』シリーズの高い親和性

『鉄拳』シリーズのeスポーツ展開は、2019年に大きな転換点を迎えました。それまで自社主催のワールドツアー「TEKKEN World Tour」を含め『鉄拳』シリーズの競技シーンは日本や韓国の強豪選手が目立っていたのですが、ここに欧米はもちろん、それまで全く実力が明らかにされていなかったパキスタンやペルー、コートジボワールなどの選手が加わることになり、ワールドワイドで『鉄拳』の広がりを実感できる、ほかのどのゲームタイトルにもない特色を持った展開となりました。その後、COVID-19の流行によりゲームプレイの配信文化の普及が加速し「観戦者としての鉄拳ファン」が増加したことや、ステイホームからの反動によるオフラインイベントの価値の高まりにより、現在グローバルのeスポーツ市場における『鉄拳』の存在感はさらに高まっています。

eスポーツという言葉は近年になって注目されましたが、根底にある「プレイヤーが対面で対戦し、周りに集まった観戦者も一体となって楽しむ」という体験は、『鉄拳』が業務用ゲームとして古くからファンに提供してきたものです。また、『鉄拳』が業務用ゲームとして「いかに初見の方にインパクトを残してプレイしてもらうか」を常に意識して開発されてきたことも、eスポーツとの親和性の高さにつながっています。これまで『鉄拳』というタイトルの価値は、常にリアルな場で起こるドラマによって高められてきた歴史があり、今ではeスポーツという舞台で生まれる無数のドラマが、『鉄拳』というIPの価値を高めてきたのです。

またeスポーツは、従来の「パブリッシャー」と「ユーザー」という二者間で完結してきた経済圏にも影響を与えています。eスポーツ市場の発展により、視聴者や観戦者はもちろん、大会主催者や大会や選手のスポンサーといった、「ゲームを購入せずに楽しむ第三者」が新たに『鉄拳』の経済圏に加わる構造ができつつあります。2024年8月には、サウジアラビアで賞金総額100万ドルの「Esports World Cup」が開催され、国家単位で大会が開催されるまでに至りました。eスポーツの拡大を通して、『鉄拳』の経済圏の拡大が最終的にはファンに還元されるエコシステムが構築されることを目指し、今後もインフラとしてのeスポーツの拡大に注力していきます。

リアル×オンラインの両面から、IPの価値を高めていく

リアル×オンラインの両面から、IPの価値を高めていく

30年経っても変わらない、ファンが『鉄拳』シリーズに求める体験価値とは、対戦文化を礎としたファン同士の関わりだと捉えています。新作『鉄拳8』においては、ゲーム内にメタバースライクな大規模オンラインビジュアルロビーを用意しました。プレイヤーはアバターを通してコミュニケーションをはかることができ、かつてアミューズメント施設というリアルな場で得られた「プレイヤーと観戦者が一体となって楽しむ」体験と同様のコミュニティ文化を、オンライン上でも楽しむことができます。

コロナ禍を経て人が集うことに対する価値が高まっている中で、オフラインとオンラインの両方にコミュニティ形成の場を設け、運営体制を構築できたことは、長くファンに楽しんでもらううえでの強みになると考えています。これからもゲームの枠組みにとらわれず、ゲーム外への事業領域の拡大も含めて、『鉄拳』のIP価値を最大化していきます。

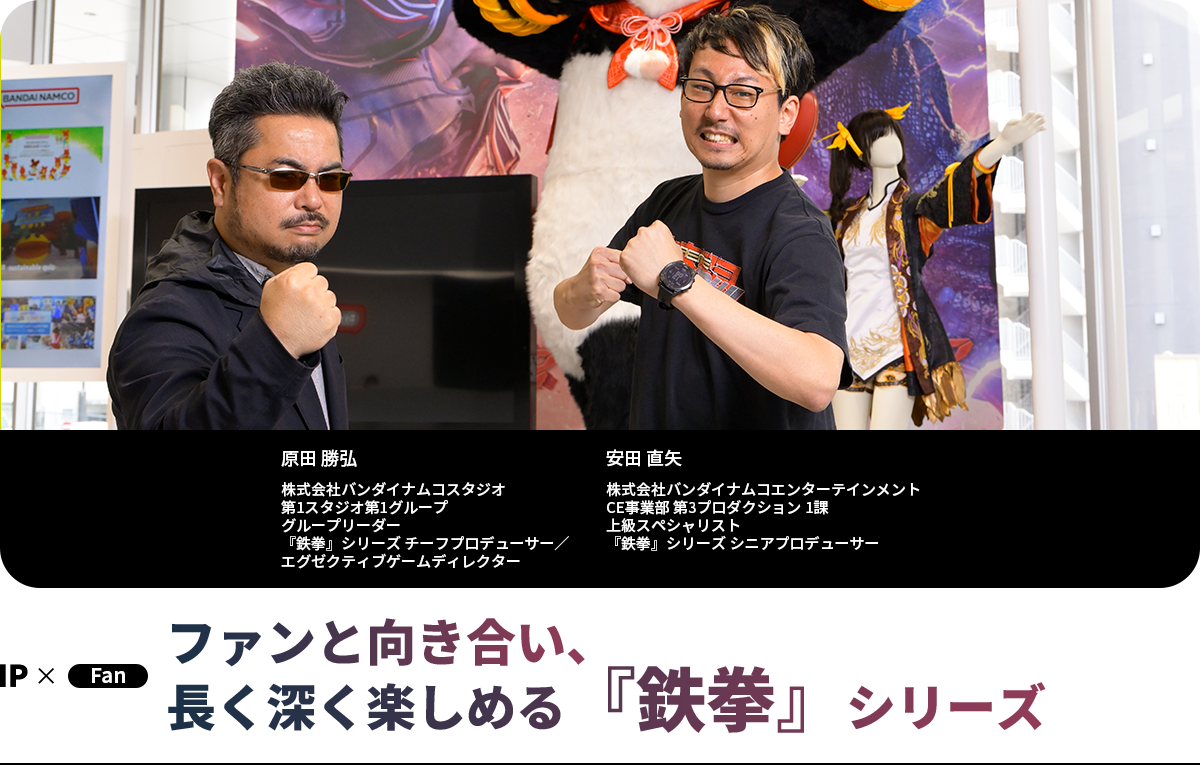

原田 勝弘

原田 勝弘

安田 直矢

安田 直矢

MESSAGE

MESSAGE 統合レポート(日本語版)

統合レポート(日本語版) 10.5 MB

10.5 MB 多彩な事業領域

多彩な事業領域